わたしは言っておく。

悪人に手向かってはならない。

だれかがあなたの右の頬を打つなら、

左の頬をも向けなさい。

(新約聖書「マトフェイ(マタイ)福音書」5:39)

あなたの頬を打つ者には、

もう一方の頬をも向けなさい。

(新約聖書「ルカ福音書」6:29)

この福音を読み、いつも思います。

人を暴力的に殴ったり、打つ手があるのだ、と。

ときには言葉の暴力もあります。

うわさ話、陰口ばかりでなく、最近ではパソコン、スマホの普及などによりインターネット通信を利用した、悪意ある中傷、根拠のない誹謗(ひぼう)などが広がっています。

自らには何の汚点、加害のないにもかかわらず、一方的に打たれ炎上させられつづけるのは、すごくつらく、悲しいものです。

たとえば一人の人間が、左手でひとを打ち、右手でひとを祝福しているとしたら、どうなのでしょう。

面従腹背の背信者、ひとりの人間の矛盾は、けっきょく人を、自分を滅ぼす源になります。格言には、こうあります。

二心(ふたごころ)ある者の言葉は蜂蜜、その行動は槍である。

神と悪魔とに、同時に仕えることはできない。

神父がたびたび、両手を天にさし上げて祈る姿勢には、神を呼び求めるこころが満ちています。

悪を求めるのではなく、神を求めます。

二心なく、神ひとりを求めます。

そのため、両手を天にさし上げて祈ります。

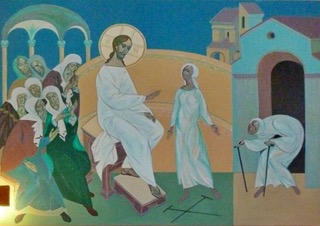

正教会には、人への祝福をする手の甲に接吻するという慣習があります。

主教品や神父(司祭)が祝福する右の手を、信徒は両手のひらを重ね、恭(うやうや)しく、優しく接吻するのです。

かたほうの手で人を祝福し、もうかたほうの手で、人を殴ったり打ったりする、そういうことを信仰者はしません。

神のこころを受けとめ、その愛の温もりを感じ、両手で包みこみます。

祝福をうける手があり、さらに別に人へ祝福を恵み伝える手があります。

愛を創造し育てる手があり、信と希望を伝える手があります。

正教会の聖堂、祈りでは、神父がこう祈って手をかかげ、十字を画きながら祝福します。

「衆人に平安」

わたしたちは聖神(せいしん)の恩寵(おんちょう)を両手いっぱい受けとめるため、こころよりの笑顔、豊かな気持ちで応えましょう。

そのとき、天使がふたつの翼をたたむがごとく、わたしたちは胸の前で両手を組み、頭(こうべ)を垂れ、祝福を受けとめましょう。

「なんじの神(しん)にも」と。

(長司祭 パウェル 及川 信)