「これほど確かな神命があるでしょうか。救い主を捜

しだし、私たちの仲間もその子孫も、私たちと一緒に

神にぬかずき神をたたえるのです。たとえ離れ離れに

なって別の道を歩んでも、一つの教えが残ります。天

国は、剣の力でも、人間の知恵でもなく、信仰、愛、

善行によって入ることが許されるのだという教えが」

やがて月が昇ってきた。乳白色の光の中を音も立てず

に縫う三頭のラクダは、忌まわしい暗闇から飛びだし

た亡霊のよう。不意に行く手の小高い丘の上にほのか

光が輝いた。目を凝らして見るうちに光は輝きを増し、

目もくらむような火の玉となった。胸をうち震わせた

三人は声をそろえて叫んだ。

「星だ。あの星だ。神がおそばにいてくださるのだ」

(ルー・ウォレス『ベン・ハー』第一話第五章)

映画「ベン・ハー」

1959年ウィリアム・ワイラー監督、MGMによって製作・公開された、212分の大作。アカデミー賞11部門を受賞した記録的名作映画として知られています。

わたしはテレビ放映された、ちいさな画面しか観ていませんが、その迫力に圧倒されました。

海戦、馬車による競技などのシーンが有名なのですが、随所にキリストの生涯をなぞる場面が描写されていました。

娯楽大作なのに キリストの生涯?

なんとなく違和感というか、文学的満足感・充足感の不足を覚えていました。

ところがある日、この映画に原作の小説のあることを知りました。

旅先で訪れた本屋さんで、偶然、新潮文庫版を目にし、求め読みました。

「ああ なるほど」

小説の副題が「キリストの物語」でした。

映画は、文学作品を脚色し再構成します。画像、映像が主役であり、文学的陰影や表現とは異なります。物語(原作)の濃密さを描ききれないところがでてくるのもやむをえないときがあります。

これは、映画と小説の性格、性質のちがいなのでしょう。

残念ながら、いく度も引越しするなかで、文庫本が行方不明となり、あらためて単行本をもとめ読み直しました。

友情と怨念、復讐と赦し、憎悪と愛憐などが、たくみに描かれている物語です。

主人公ベン・ハーの名前、正式には、ユダ・ベン・ハーです。

この名前、救い主イイススを裏切った、イスカリオテのユダを背景においてはいないでしょうか。

イスカリオテのユダは、途中までイイススを信じていた、あるいは、信じているフリをしていたのですが、ユダ・ベン・ハーは、一貫してナザレの人を信じつづけようとします。

どんなに苛酷な運命に翻弄されようとも、神と人とを裏切らない、裏切りとは無縁の人、ましてや復讐に生涯を費消する人としては描かれません。

聖書は語っています(ロマ書12:19)。

愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに

まかせなさい。「復讐はわたしのすること、

わたしが報復する」と主は言われる。

イスカリオテのユダが求めれば得られた、選べばこの生き方が全うできた、愛をもとめる人生を、ユダ・ベン・ハーが生きます。

主人公ベン・ハーの探し求める母と妹が、「ライ病」(本文の表現)にかかってしまい、せっかく会えたのに、なかなか名のりでて再会できないことも、物語の伏線の一つです。

いまでは治療薬があり、癒やせる病気が、当時不治の病気、「汚れたもの」として人間扱いされない現実がでてきます。

差別の根源が明示されるとともに、信じて生きるものの強靱さも表明されます。

希望の光と再生、復活が、一貫するテーマなのです。

まず心臓に新しい血が流れ始め、次第にその速度

は速く、血の流れは強くなり、それとともに崩れ

た体のすみずみまで病が癒される心地よい感覚が

広がった。体から病の痕跡が一つ一つ消えていく

と、力がじわじわとみなぎり、元の自分が戻って

くるのがわかった。回復したのは肉体だけではな

い。新しい命が生まれるような感覚は精神にも伝

わり恍惚感が広がった。まるで一陣のさわやかな

風のような力が体に吹き込んで、病が完全にぬぐ

い去られた。このときになんとも言えない快感だ

けでなく、決して忘れることのできない神聖な記

憶がしっかりと体に刻み込まれた。これはこれか

ら終生、ことあるごとに思い出し、感謝を捧げる

礎となった。(第八話第四章)

信じるとき人は強くなり、疑いを重ねるとき、ひとは嫉妬深く、弱くなります。物語では、メッサラとイラスに象徴されます。

真実を真正面にみすえ、祈りが奇蹟を生む。

ほんとうに奇蹟を信じることが、新たな人生を切り拓くのだと思います。

(長司祭パウェル及川信)

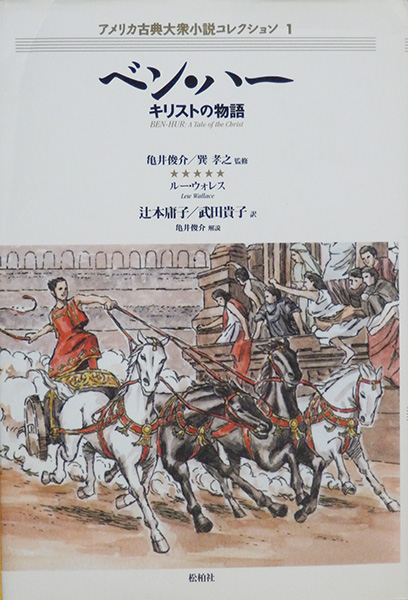

+ルー(ルイス)・ウォーレス 辻本 庸子/武田 貴子 訳

『ベン・ハー キリストの物語』 アメリカ古典大衆小説コレクション1 松柏社、2003年初版

このコーナーで取り上げる書籍、絶版や入手困難な本もあると思います。

ご寛宥ください。