盆は他の班のものにわたした。パウロは、自分

の二食盛りの皿を前に、シューホフは自分の二

皿を前に、それぞれすわる。それっきり、二人

のあいだには、ひとことの会話もかわされない。

聖なる瞬間のおとずれである。

彼は食べはじめた。最初、一皿のほうの汁だけ

を一気に飲む。熱いものが喉をとおり、全身に

しみとおると、五臓六腑がスープを歓迎してふ

るえだす。すばらしい! いま、この瞬間のた

めにこそ、囚人は生きているのだ!

(『イワン・デニソビッチの一日』)

昔の釧路湖陵高等学校の運動部の部室は、グランドのはしにならんだ、箱形のコンテナみたいな木造の小屋でした。

その一角に「演劇部」部室がありました。

1960年代、学生運動盛んなりしころ、演劇部や文芸部の部員が顧問の先生を人質にして立てこもり、警察官と対峙したと、人質にされた顧問の先生がなつかしそうに回想しました。

「とにかくエネルギーがあった。戦争反対、社会正義の樹立、差別や格差の横暴の排除。あのころの生徒たちは、青いエネルギーのかたまりだった」

アイヌ、朝鮮人労働者、囚人、炭鉱労働者などの辛苦を先輩の演劇部員が作劇した作品名は「地底(ちぞこ)の叫び」というもので、まさに真っ直ぐな勢いで作品化したことがタイトルからわかりました。

わたしの在学よりも10年ほども前のことでした。

わたしはいわゆるノンポリだったのでしょうか。

中学生の頃から新聞配達などして家計を助けていたので、どうも理屈ばっかりの議論は苦手でした。

顧問の先生からすすめられ、労働者文学、プロレタリア文学も読みました。

小林多喜二「蟹工船」、徳永直「太陽のない街」などです。

その頃に読んだのが、ソルジェニツィンの「イワン・デニソビッチの一日」でした。

ソルジェニツィンの作品を読んで、わたしは作家に失礼かもしれないと思いながら、ヘンなことに感心していました。

「なんて美味しそうに食べるのだろうか」

主人公の食事の描写の息づかい、味覚、感動が、素直に伝わってきました。

働き、生きて、食べること。

強制労働、いわれのない不条理な懲罰、営倉・独房、凍りついた大地。

それらに拮抗しているかのような、たばこ、お茶、ひと切れのパン、カーシャ、具のはいっている量によって喜ぶスープなどなど。

どこかしらユーモア、笑いすらも想像させる筆致にうなずいていました。

生きのびる先に何かがある。

それは希望かもしれない。

妻や家族のもとへ帰ることかもしれない。

ふつうに美味しいものを、ふつうに食べられる日常生活かもしれない。

働き、生きて、食べる。

生きのびて朝を迎え、夜には、なんとか無事に就寝する。

ちいさな祈りと消えそうなのに消えていないかすかな光がある。

そのひと口を美味しいといえる舌があるかぎり、ひとは生きられる。

ソルジェニツィンはそうやって生きたのだと思いました。

いまのシューホフは、なににたいしても、不満

めいたものをいっさい感じなかった。長い刑期

にたいしても、長い一日にたいしても。いま、

彼の頭にある考えは、つぎのことにつきた。生

きのびよう! 神の思召しで、このすべてが終

わるときまでは、なんとしても生きのびるのだ!

(長司祭パウェル及川信)

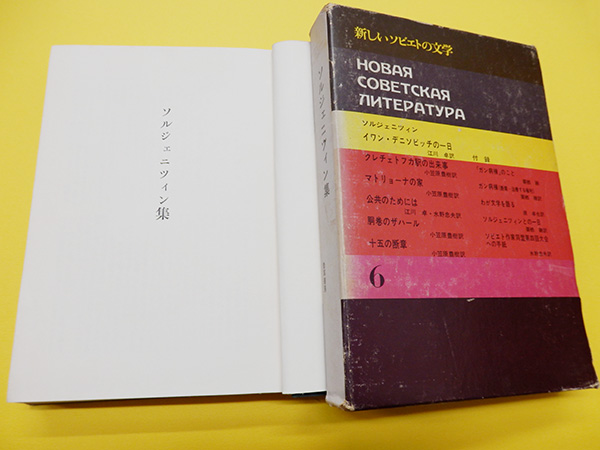

+アレクサンドル・ソルジェニツィン 江川卓 訳「イワン・デニソビッチの一 日」、『ソルジェニツィン集』新しいソビエトの文学6 1974年(第6刷) 勁草書房

このコーナーで取り上げる書籍、絶版や入手困難な本もあると思います。

ご寛宥ください。